私が住むオーストラリアでは、節分のようなイベントはありません。

なので、友人に説明するとき、いろいろ掘り下げて説明しなければなりません。

もちろん、オーストラリア生まれの娘や息子も、いくら日本語が分かっても日本の文化は説明しないと理解できません。

でも、これが難しくて・・・

そこで、今回は節分と鬼の関係について調べました。

目次

節分の由来

「節分」の言葉の由来を調べてみました。

すると、「季節」を「分ける」という意味で、読んで字のごとくでした。

昔は、春夏秋冬と4回の節分の日があったそうです。

それが、だんだんと1年の初めの立春を重視して行うようになったということです。

また立春とは、1年を季節で4回に分けた際の春の1日目にあたり、1年の始まりとします。

その前日に行う節分は、1年の終わりとして位置づけられていました。

「季節の分かれ目は体調が崩れやすい」と今でもよく耳にします。

そういった病気や災害を防ぐという意味で厄払いをするのでしょう。

現代の12月31日の大晦日は部屋を大掃除をして厄落としをしますよね。

だから節分の日=冬の終わりの日も厄落としをするのでしょうね。

現在は、立春の前日の節分だけが行われるように変化しました。

また節分の日ですが、実は2020年までは2月3日ですが、2021年は2月2日になる可能性があるんですって。

2日から5日の間で太陽の黄経で変動するようです。

節分はずっと節分は2月3日と思い込んでいました。

新しい発見です。

節分で鬼を退治するのは厄払いの意味

節分の由来が理解できたら、次は「鬼」の由来を説明したいと思います。

もともと「鬼」は、「姿が見えない」という昔の言葉の「隠(おぬ)」が始まりです。

「隠(おぬ)」がなまって「おに」になったといわれているのが主流のようです。

目に見えない邪気や災害、病気などは、すべて「鬼」の仕業だと考えられていました。

その鬼は、「鬼門(きもん)」という文字通り鬼が行き来する門からやってきます。

そして、立春は鬼門が開くため、鬼が出現するという言い伝えがありました。

そこで、新しい年を迎えるにあたり、鬼を退治=厄払いをしよう、となったのです。

鬼の弱点ってなに?豆で鬼を倒せるの?

外国人に「節分では、豆を投げて鬼を退治するの」と説明すると、必ず帰ってくるのが・・・」

「豆ってそんなに強いのか?」とか、

「鬼はそんなに弱いのか?」という質問。

今では海外でスーパーフードともてはやされている大豆ですが、鬼を倒せるようにも思えません。

しかし、日本では昔から栄養分が詰まっている=鬼を払う力が強いと考えてられていたそうです。

また、「魔滅(まめ)」という鬼が滅びるという意味と同じ読み方ということで豆を投げるとも言われています。

その強い力をもった豆を「炒る(いる)」ことで硬くなり、さらに攻撃力が高まるのです。

炒った豆で目を攻撃したあとに、柊(ひいらぎ)で突く、という退治法が伝えられていたそうです。

柊(ひいらぎ)のようなトゲトゲした葉で目を攻撃、なんて考えただけでも痛そうですね。

また、いわしの匂いも鬼が嫌うようで、目に鼻にと精神的ダメージを与えてから柊で突く、とは人間も考えたものです。

何だか、ゲームの攻略法みたいですね。

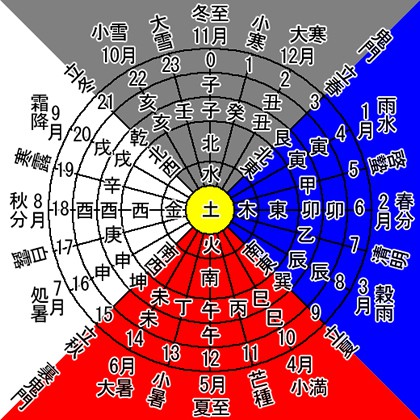

節分の日は太陽の角度で変動する

節分というと、2月3日と覚えているかもしれませんが、毎年2月3日とは限らないのです!

知らなかった方、多いと思います。

私もつい先日まで永遠に「2月3日=節分の日」だと思ってました。

なぜ毎年2月3日とは限らないのかというと、太陽の角度と関係があります。

太陽の角度が315度になった日が立春とされていますが、節分はその前日なわけです。

だから、太陽の黄経によって立春の日が変動すると、自動的に節分の日も変動するのです。

豆まきの本当の時間は真夜中の3時?

それはさておき、豆まきをする時間帯などはあるのでしょうか?

鬼を退治するのが豆まきの目的なので、鬼がやってくる時間帯に行いたいものです。

鬼がやってくる時刻は「鬼門」と関係があります。

なぜなら、鬼は「鬼門」からやってくるからです。

ちょっと、上記の図を見てください。

右上に、鬼門と書いてある箇所があります。

鬼門の時刻を読み取ると、ちょうど真夜中の3時になります。

いくらなんでも、真夜中の3時に家族全員で、「鬼はーそと!福はーうち!」なんてやれるわけないですよね。

なので、一般的には家族が揃う、晩御飯前後の時間に行います。

恵方巻きの食べ方

恵方巻の食べ方は、1人1本、恵方を向いたまま、無言で食べきる!

食べているときは願い事を口には出さず、心で念じながら食べるとよいそうです。

恵方巻きは、七福神にちなんで7種類の具を巻いてあるのがベスト。

また、神様との縁を「切らない」で福を「巻く」という願いが込められています。

なので、恵方巻は包丁で切り分けたりしないでください。

恵方巻は、その年の恵まれる方角(恵方)を向いて食べますがどの方角が恵方なのかは実は何十年も先まで決定しています。

恵方は十干(じっかん)という暦にそって決められています。

しかも実際、恵方とされる方角は4つの方角しかありません。

16方位(東西南北のほかに南西、北東、南東、北西、東南東、南南東、南南西、西南西、西北西、東北東、北北西、北北東)の中で、たった4つです。

「十干ってなに?」とまた調べることが多くなりそうですが、十干も西暦も10年でのサイクルなので西暦の一の位でも簡単に表記できました。

西暦の一の位が

0か5の場合、西南西やや西 (ほぼ西)

1、3、6か8の場合、南南東やや東(ほぼ南)

2か7の場合、北北西やや北(ほぼ北)

4か9の場合、東北東やや東(ほぼ東)

ちなみに恵方巻きは、いろいろな説の起源がありますが、もともと関西地方の商人が始めたらしいです。

商売繁盛を祈願するため、江戸時代末期から明治時代にかけて始まったと言われております。

大正時代には大阪の一部で恵方巻きを食べる習慣があったそうです。

ただ、昔は「恵方巻き」という名前ではなく「節分の巻き寿司」や「丸かぶり寿司」と言われていたそうです。

全国的に食べられるようになったのは、「セブンイレブン」が1989年に「恵方巻き」を商品名として売り出し、10年かけて全国展開したのがきっかけです。

セブンイレブン、ネーミングセンスがいいですね。

節分にいわしやヒイラギを食べる・飾る由来は?

いわしとヒイラギは、節分に出てくる鬼の嫌いなものだと信じられています。

いわしは焼くと、鬼の嫌いな臭いと煙を放ちます。

ヒイラギの葉はトゲトゲしていて痛いので、お守りや魔よけになります。

ですので、おまじないのひとつとして、節分の日に家の入り口である玄関に飾るのです。

臭いと煙、そしてトゲトゲで鬼(=病気や災害)が近寄らないとされているからです。

特に関西では、節分の日に焼いたいわしの頭をヒイラギの小枝にさして玄関に飾る、という習慣があるそうす。

この飾りを柊鰯(ひいらぎいわし)といいます。

飾る日は通常、節分の日ですが、取り外す日は家庭によって色々あります。

例えば、節分の翌日までや2月の終わりまで、という家庭から、自然と取れる日まで飾り続けるという家庭まで、いろいろのようです。

地域によっては、ニンニクなど臭いが強いものを一緒に飾ったり、鰯の頭の変わりに尻尾や骨を飾るところもあるそうです。

また、この柊鰯については、平安時代の土佐日記に書かれていたというからには、長い歴史があるのですね。

節分で投げる大豆と同様、焼いたいわしは食べることによっても体内から病気を防ぐという言い伝えがあるそうです。

本来、いわしにはEPAやDHAが豊富で、血液をサラサラにしてくれて、脳や神経の働きを活発にしてくれるので、科学的にも病気からは避けられそうですね。

また、ビタミンEやB群が多いことから、女性、特に妊活中、妊娠中、そして授乳中の女性は積極的に摂るといいでしょう。

脂肪燃焼効果もあるので、産後ダイエットにもいいですね。

不要になった柊鰯の処分しなければなりません。

でも、そのままゴミ箱にポイ、というわけにもいきませんよね。

柊鰯の処分方法として一番おすすめなのは、神社にもって行き、炊き上げてもらうことです。

ただ、神社によっては行わない所もあるので事前に確認してくださいね。

わざわざ神社に持って行けない場合は、塩で清めたあと紙に包んで捨てるようです。

こちらのほうが一般的ですね。

節分にピスタチオ!トンデモ豆まき事情?

豆まきについて調べていたら、なんと大豆以外の豆をまく地域があるようです。

- 落花生

- アーモンド

- ピスタチオ

こんな豆を投げる地域もあるなんてびっくりしました。

この中でも、落花生はかなりメジャーな存在なのです。

なんと、東北、北海道では昭和30年代からの歴史があり、現在では7割が落花生の豆まきだそうです。

アーモンドやピスタチオについては、もはや伝統とは無縁で、単に好きだからといったところのようです。

なんだか、おおらかですね。

でも、アーモンドやピスタチオだったらオーストラリアでも手に入りやすいしお手ごろかも・・・

来年あたり、チャレンジしてみようかしら?

節分を説明するのは難しい!

「まず、節分とは何?」

「なぜ鬼が来るの?」

「鬼って何?」

「どこから来るの?」

「豆を投げて退治するって、鬼って弱いの?」

外国ではこんな疑問をぶつけられるんです。

説明できない・・・

子供や外国人の疑問で本当に不思議ですよね。

私は日本生まれの日本育ちなので、そんなこと疑問に思ったことありません。

ですので、まったく分かりませんでした。

節分の由来まとめ

- 節分は一年の始めの厄払い

- 節分の日は太陽の角度により変動する可能性がある

- 鬼は真夜中の3時にやってくる

- 恵方巻は神様との縁を切らないようにと、切らずに食べる

- 北海道、東北では落花生で豆まきをするのが普通

節分=豆と単純に考えていた子供時代でしたが、こんなにも意味があるイベントだったのですね。

今年の節分は、豆、恵方巻き、いわしを食べてしっかり厄除けしようと思います。

産後にも鰯が役にたつことを祈って。