「もーいくつ寝るとお正月♪」お正月って嬉しいですよね?

子供にとっては、とっても楽しみなのが「お年玉」ですね。

「お年玉、いくら貯まったかな?何を買おうかな?」なんて言っている姿がとても可愛いですね。

家庭によっては、金額が多い場合は、親が預かるケースもあったりしますね。

さて、今回は、お年玉の相場について、お話していきたいと思います。

目次

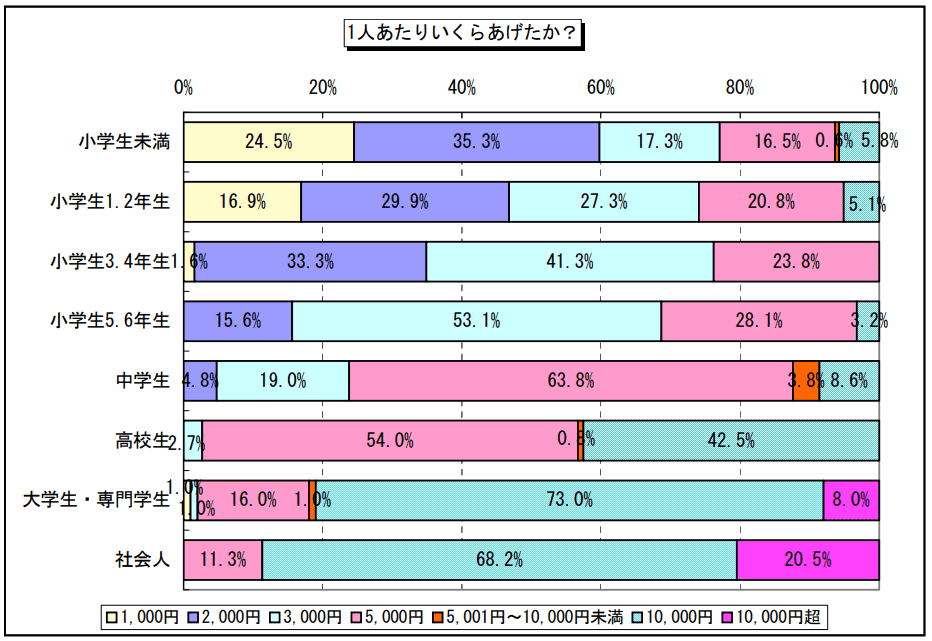

年代別お年玉の相場グラフ

- 小学生未満→2,000円(35.3%)

- 小学生1・2年生→2,000円(29.9%)

- 小学生3・4年生→3,000円(41.3%)

- 小学生5・6年生→3,000円(53.1%)

- 中学生→5,000円(63.8%)

- 高校生→5,000円(54.0%)

- 大学生・専門学生→10,000円(73.0%)

- 社会人→10,000円(68.2%)

お年玉の相場っていくらくらいなのでしょうか?

足利銀行が行った「お年玉」に関するアンケート調査結果によると年代別のお年玉の相場は上記の様な結果になりました。

小学生未満へのお年玉相場は、2,000円を中心ゾーンとしてバラツキがあります。

小学生はへのお年玉相場は、3,000円を中心ゾーンとして、高学年になると5,000円も徐々に増加してきます。

中学生へのお年玉相場は、5,000円が圧倒的に多いという結果になりました。

高校生へのお年玉相場はは、5,000円派と10,000円派にきれいに二分されていますが若干5,000円が多いという結果になっています。

大学生・専門学生、社会人へのお年玉相場はは、完全に10,000円が相場となっています。

お年玉相場の決まり方

一般的にお年玉の相場は、年齢÷2×1,000円と言われています。

5歳児へのお年玉であれば、『5歳÷2×1,000円』で2,500円となり、2,000円~3,000円がお年玉の相場となります。

ただし、足利銀行のアンケート結果を目にしてみると、一般に言われている金額よりも、少ない額をあげている人が多い事がわかりますね。

まあ、相場なので家庭の事情や親戚の人数やおつきあいの度合いもありますしね。

お年玉の由来

お年玉は、もともとは、神前に供えた丸い餅を、参詣人に分け与えたものを年玉といい、大晦日の夜に年神様が配って歩く、という言い伝えがありました。

その後、分家した人が、新年に両親を訪ね健康を祝福して、餅を贈る様になりました。

それが次第に、親や親戚の人が子供達の成長を願って、贈る丸い形の物をさす様になりました。

また、江戸時代には商家の主人が年少の奉公人に、餅のかわりに金銭を与えた事が始まりで、小さなのし袋に金銭をいれて、目上の者から目下の者に渡すのが習わしとなった様です。

子供に伝えたい年中行事/記念日~萌林編集部より抜粋~

つまり、お年玉はもともとはお餅だったのです。

それが、だんだんとお金に代わっていったという感じですね。

ちなみにお年玉を入れる袋のことをポチ袋と言ったりしますが、ポチとは関西方言で心付け祝儀を意味していて舞妓さん等にあげていた祝儀袋の事であったといいます。

また、ポチには小さな「これっぽっち」という意味があり、「少ないですが」という謙虚な気持ちが込められているとの説もあります。

フランス語の小さいを意味する、プチが訛ったものという説もあります。

どちらにしても、ポチ袋には小さいとかほんの少しとか、という意味が込められています。

本来は、お年玉を入れる袋なので、お年玉袋といいました。

しかし、「玉」と「袋」から、少々下品な連想をしてしまうため、違う呼び名をつけたという説もあります。

お年玉はお札であげてはダメ?

小さなお子さんにお年玉をあげるときは、お札よりも小銭であげた方が喜んでくれると思います。

お札は子供にとっては味気ないし、小銭ならチャリンチャリンとしてて、わかりやすいですね。

なので、乳幼児にあげるなら、100円とか500円をポチ袋に入れてあげると面白いかもしれません。

(私の知人の幼稚園前のお子さんは、小銭が大好きだそうです。笑!

小銭を見つけると嬉しそうに寄ってくるそうです。

そのうち、お札でないと喜ばなくなりますね。汗!)

他にも、幼稚園前の乳幼児は、現金をあげるよりも、おもちゃやお菓子の方が分かりやすくて、喜ぶという理由でお菓子やおもちゃをあげる人も多いです。

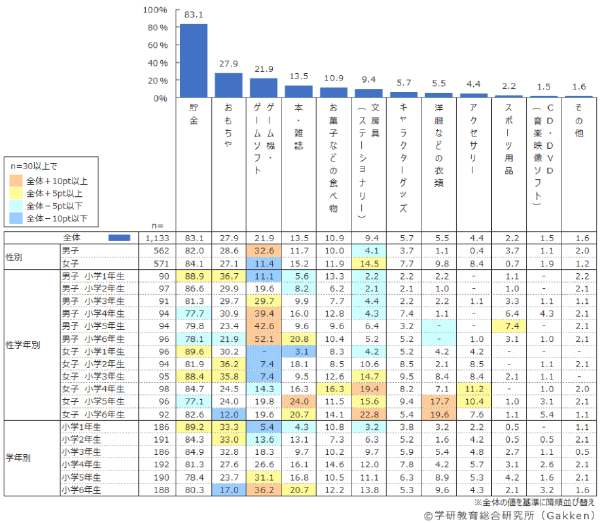

小学生のお年玉の使い道は何?

小学生ってお年玉を何に使っているんでしょうか?

学研総合研究所の調査によると、「貯金」(83.1%)がダントツの1位で、次いで「おもちゃ」(27.9%)、「ゲーム機・ゲームソフト」(21.9%)の順となりました。

男女別だと、男子では「ゲーム機・ゲームソフト」が32.6%(女子11.4%)、女子では「文房具(ステーショナリー)」が14.5%(男子4.1%)と、その用途に大きな違いが見られます。

ただしお年玉の使い道は子供の性格が出ますね。

うちの子達は、なぜか下の子は貯めまくり、いつしか気がつくと数万円にもなっています。

たまーに主人が「ちょっと貸してー」と言う事があるくらいです。

一方、上の子は散財派?で、もらった側から次から次へと使っていきます。

「ママー今月の小遣い早めにちょうだい!」という感じで、スッカラカンです。

男の子と女の子の違いもあるのかもしれませんね。

(因みに、うちの場合は、貯めまくっているのが次女で、散財派が長男です。)

『4』が付く金額は避けるのがお年玉のマナー

また、お年玉の額ですが、「4」という数字は「し」と発音して縁起が悪いので、4,000円とか40,000円とかそれ以外の額を渡すという話があります。

これは結婚式などのご祝儀でも言われていることですね。

また、受け取る側が子供だと、あまり気にしないかもしれませんが、人に渡す時には、ピン札を渡すというマナーもあるようです。

お年玉相場まとめ

- お年玉の金額は、年齢÷2×1,000円といわれています。

- 実際には、もう少し少ない人の方が多い様です。

- 4という数字は縁起が悪いので、それ以外を渡すのが常識の様です。

- ポチ袋は、関西方言で「これぽっち」の「ポッチ」が訛ったもの。

お年玉は各家庭によっておつきあいの仕方もあって、色々ですね。

お年玉の使い道では貯金派が多いという結果には驚きました。

みんな、健全に貯金しているのですね。

色々と参考にして、その家庭にあったお年玉の渡し方を工夫してみてはいかがでしょうか?